Zur Person

Udo Bergmann, 1943 in Detmold geboren und in Blomberg aufgewachsen. Koch in den Maschsee-Gaststätten, im Brauergildehaus am Aegi, Opernkonditorei und Stadthalle. Seefahrt, Landesbezirksjugendsekretär des DGB, Mechaniker, auch bei Hanomag, dann Fachberater Pädagogische Bildungsmaterialien. Er lebt heute in Garmissen/Schellerten und ist mit zwei historisch- literarischen Projekten befasst. Davon später mehr.....

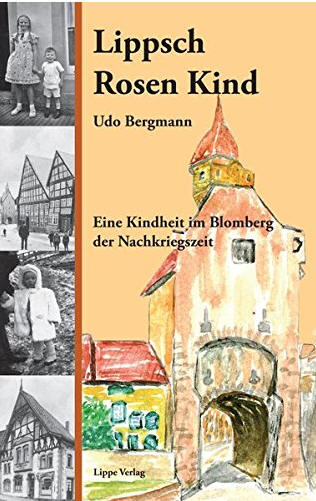

Lippsch Rosen Kind

Eine Kindheit im Blomberg der Nachkriegszeit

Udo Bergmann

Udo Bergmann beschreibt in seinem Buch das Leben seiner Eltern und Großeltern, sowie seine eigene Kindheit und Jugend in Blomberg. „Frühjahr 1943: In Blomberg hatte sich der Winter zurückgezogen. Zeitig im März wärmte die Frühlingssonne den Boden. Die Blomberger Bürger bestellten ihre Gärten hinter den Häusern und auch vor den Toren der Stadt. Hier zogen sie ihr Gemüse, Obst, Karto. eln bis hin zu Tabak. Ich aber hatte es eilig. Endlich ans Licht und die Sonne atmen. Nach zweieinhalb Stunden auf der Entbindungsstation blinzelte ich meine Mutter an. Zur Taufe bekam mein Vater Erich Fronturlaub. Nach einer Woche ging mein Vater in Uniform und mit leichtem Gepäck allein zum Bahnhof. Es sollte ihn keiner begleiten. Er durchschritt das Niederntor, drehte sich noch einmal um und winkte mit dem Käppi. Wir haben ihn nicht wiedergesehen und von ihm selbst nichts mehr gehört.

Blomberg. „Das Leben ist relativ kurz. Da muss man deshalb viel machen.“ Nach dieser Devise hat Udo Bergmann die Welt erobert. Blomberg aber hat er nicht vergessen und der Stadt ein Buch gewidmet. Darin geht es auch um die Schützen. Heute lebt der Autor in Garmissen, östlich von Hildesheim. Udo Bergmann macht aber regelmäßig einen Abstecher in die Nelkenstadt, um hier seine Tante Rita zu besuchen. Dann kommt in ihm die Erinnerung hoch. In dem Buch „Lippsch Rosen Kind – Eine Kindheit im Blomberg der Nachkriegszeit“ beschreibt Udo Bergmann das Leben seiner Eltern und Großeltern sowie seine eigene Kindheit und Jugend. Erst sollte es nur eine kurze Geschichte über den kleinen Jungen Udo für meine Enkelkinder Philine, Aaron, Carlotta und Klara werden. Dies hat sich dann aber verselbstständigt“, gibt der ehemalige Blomberger im Gespräch mit der LZ zu Protokoll. Poesie und Komik, Dialoge und Beschreibung – das Buch bietet von allem etwas. Sein besonderer Reiz liegt in der Beschreibung der Heimat und den Anekdoten, die Udo Bergmann hier mit den Menschen erlebte, die jedem Ur-Blomberger bekannt sind.

Dabei ist das Kapitel „Königliche Sommertage“ dem heißesten Wochenende im heißesten Sommer des vergangenen Jahrhunderts, des Jahres 1959, gewidmet, wie der Autor selber schreibt. Beim Lesen wird schnell klar, was Tradition bedeutet. So gab es auch damals das knappe Kommando „Parademarsch“, und in preußischem Stechschritt klatschten darauf hin die Schuhsohlen auf das Pflaster – diagonal über den Marktplatz. An diesem Muster hat sich in den Reihen des Alten Blomberger Schützenbataillons nichts geändert.

Und auch 1959 machte sich die Anspannung in Hochrufen Luft, als der neue König feststand – Fritz Vesting (Stuhlrott) aus der Ulmenallee. Wie ein Lauffeuer hatte sich die Kunde verbreitet, und die Bürger wollten ihn sehen. In grau kariertem Anzug, mit roter Fliege und geschlossenem weißen Hemdkragen, frisch geduscht und wohlriechend, verließ der 16-jährige Udo das Haus auf der Steinkuhle. Seine Freunde und einige Mädchen aus dem Tanzkurs von 1958 im Saal des Deutschen Hauses warteten schon auf ihn.

Gemeinsam hatten sie den Wechselschritt, den Sidestep erarbeitet, sich dem Fox, dem Wiener und langsamen Walzer angenähert und sich Tango und Latinos zu eigen gemacht. Neugierig bewegte sich Udo Bergmann am Königstisch vorbei, um zu sehen, wer denn nun die neue Königin war – Wilma Zurmühlen. Zwei große Kapellen spielten auf und trieben die Paare scharenweise aufs Parkett, beobachtet von neugierigen Augen: „Also nein, das Kleid ist nun aber zu gewagt, und schau dir nur die Brake an, die tanzt jetzt schon zum dritten Mal hintereinander mit Meiers Rudi“.

Klar, dass am Samstag die Massen auf den Marktplatz strömten, um die Ankunft von Königspaar und Hofstaat in ihren Kutschen zu erleben. Und an noch etwas erinnert sich der Autor ganz genau: Als er für sich und seine Antje schönes, kühles Bier bestellte, stellte die Kellnerin das Frischgezapfte auf den Tisch und sagte: „Kühles Bier könnt ihr vergessen. Es ist hier so heiß, dass das Stangeneis schon geschmolzen ist, bevor es die Bierfässer gekühlt hat“. Das 1959er-Schützenfest ging in die Annalen ein als das Fest, auf dem das Bier lauwarm auf die Tische kam.

Udo Bergmann, „Lippsch Rosen Kind – Eine Kindheit im Blomberg der Nachkriegszeit“, Lippe Verlag, ISBN 978-3-89918-038-1, 14,90 Euro. Quelle: https://www.lz.de/lippe/blomberg/20502846_Ehemaliger-Blomberger-veroeffentlicht-ein-Buch-ueber-seine-Kindheit-in-der-Nachkriegszeit.html

Zwei

Kindergeschichten von Udo Bergmann.

Von meinen "Enkels" habe ich die Erlaubnis, die zwei Geschichten allen

Kindern frei zugänglich zu machen. Zwei Geschichten für die Kleinen und

die Großen. Den Enkelkindern ersonnen. Sie schenken euch ihre

Geschichten. Ihr dürft sie lesen.. Sie sind als pdf

frei downloadbar

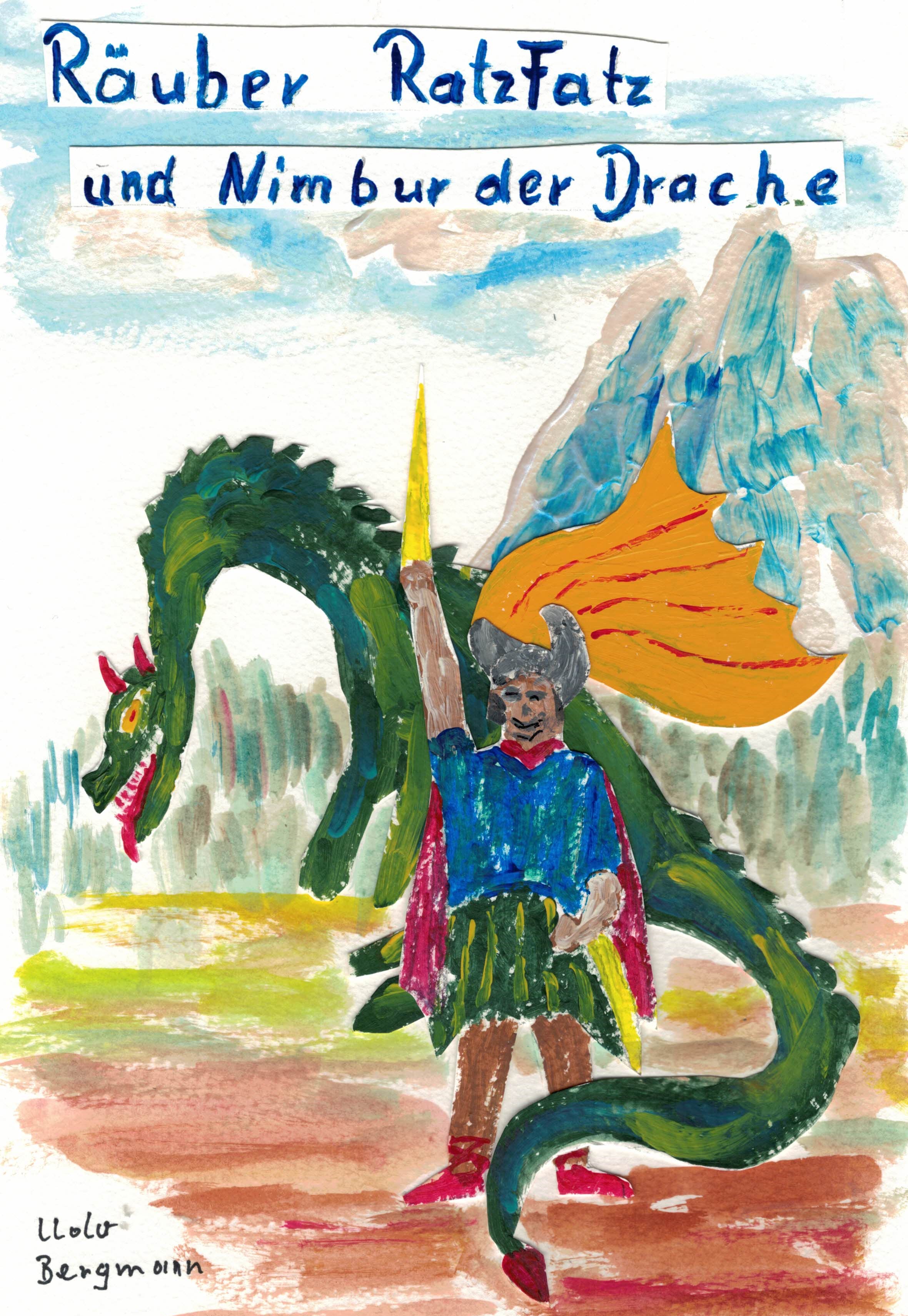

1. Räuber Ratz Fatz und der Spiegelberg

Weit, weit im Westen, hinter dunklen Wäldern,

dort wo am Abend die Sonne untergeht, erhebt sich steil ein Berg. Er

reckt seinen Gipfel bis hoch in die Wolken. Blitz und Donner umtosen

sein Haupt.

Dieser Berg ist nicht aus Felsen und Gestein. Es bedecken

ihn auch nicht Wiesen und Wälder. Kein Reh, kein Wildschein, und auch

kein Fuchs hat je seine Abhänge betreten. Dieser Berg ist ganz aus

hartem, glattem Spiegelglas. Er schleudert Sonnenlicht, das auf ihn

fällt in alle Himmelsrichtungen. Die Blitzgewitter blenden Mensch und

Tier mit stechend scharfem Plasmaschein.

Erblinden muss, wer dreimal wird getroffen.

Auf der Spitze

dieses Spiegelberges hockt ein Drachen. Nimbur ist sein Name. Vor

undenklichen Zeiten hat er dort sein Nest gebaut. Gewaltige Eichenbäume

riss der aus der Erde, trug sie hoch durch die Lüfte, öffnete seine

gewaltigen Klauen und ließ die Eichenstämme auf den Gipfel krachen.

Sodann setzte er sich auf den riesigen Holzberg, so wie ein Huhn sich

auf die Eier zum Brüten hockt. Rüttelte und schüttelte sich und wälzte

seinen tonnenschweren Hintern über die Eichen. Legte noch hier und da

mit seinem gezahnten Drachenschwanz einen Stamm zurecht und wars

zufrieden.

Als er so um sich blickte, lag Stolz in seinem scharfen

Blick. „Dieses soll nun meine Wohnstatt sein, für alle Zeiten. Kein

Lebewesen kann nun künftig mich bedrohen. Kein König und kein Ritterheer

mit Schwert und Lanze wird jemals diesen Spiegelberg erklimmen. Ich aber

werde mir von diesem Orte aus, die Welt unterwerfen.“

Sprach’s,

schwang sich in die Lüfte, peitschte mit seinem Drachenschwanz die

Wolken und ließ die Drachenflammen lodern.

Ich habe die Geschichte von Nimbur dem Drachen und dem guten, starken

Räuber RatzFatz für meinen Enkelsohn Aaron geschrieben. Er ist

einverstanden gewesen, dass diese Geschichte im Bürgerradio Tonkuhle

Hildesheim in der Reihe Gute Nacht Geschichten vorgetragen wurde. Er

schenkt seine Geschichte allen Kindern, die sie hören wollen.

Willkommen ist es, den

Verfasser dieser Geschichte zu erwähnen. Udo Bergmann

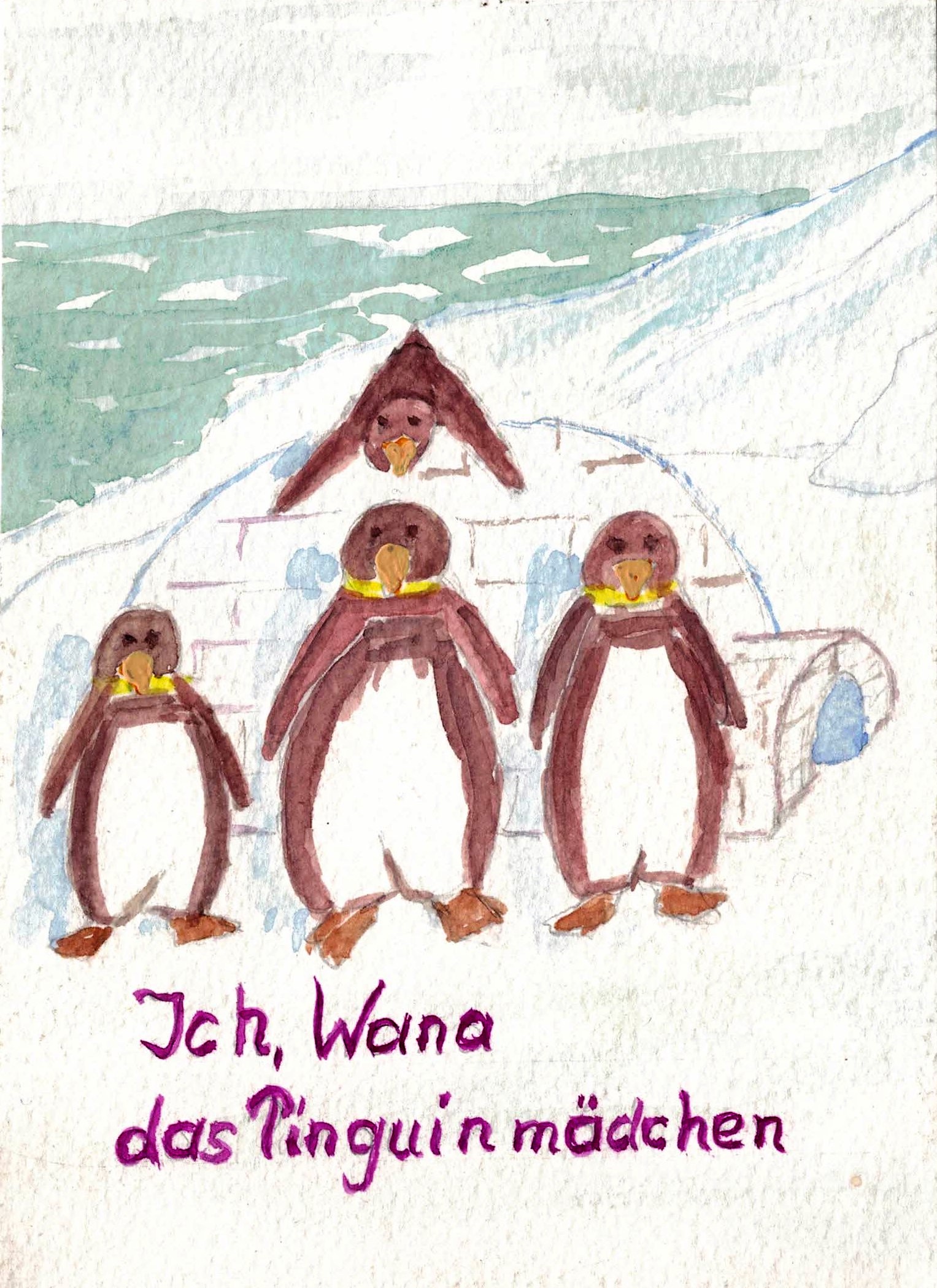

2. Ich,

Wana, das Pinguinmädchen

Ganz

tief, tief unten an der Spitze von Südamerika liegt Feuerland. Im

Frühjahr fegen heftige Winde über das kurze Gras. Im Winter toben eisige

Stürme mit Schnee über das Land. Hohe Meereswellen klatschen an unsere

Küste. Vor langer, langer Zeit, als hier noch Mensche wohnten, spuckte

die Erde Feuer in den Himmel. Darum nannten die Menschen es Feuerland.

Dort lebe ich mit meinem Bruder Yokim, zusammen mit meiner Mama und

meinem Papa. Wir wohnen in einem Iglu aus Eis und Schnee. Mama und Papa

haben mich Wana getauft. In unserem Iglu brennt ein kleines Feuer und es

ist mollig warm. Draußen ist Winter. Ganz Feuerland liegt unter einer

weißen Schneedecke.

Unser Iglu steht auf einem Felsen am Meer. Mein

Opa heißt Kaja und wohnt nahe bei uns in seinem eigenen Iglu. Ich kann

ihn von hieraus sehen. Wir sind eine Pinguinfamilie, und ich bin das

Pinguinmädchen Wana. Ich liebe den Winter. Ich freue mich den ganzen

Sommer darauf, dass der erste Schnee auf unser Land herabrieselt. Im

Winter ist unser Berg hoch mit Schnee und Eis bedeckt. Mein Bruder Yokim

und ich rutschen dann auf dem Bauch - hui den Schneehang hinunter. Am

Ende der Rutschbahn lassen wir uns ins Meerwasser plumpsen, dass es nur

so spritzt. Gern schwimmen wir noch eine Weile herum. Wenn wir Hunger

haben, tauchen wir nach einem kleinen Fisch oder Meeresschnecken. Gut,

dass wir Pinguine ein ganz dichtes Federkleid haben. Es schützt uns vor

dem bitter-frostigem Wind und eiskaltem Wasser. „Wana, Yokim. Kommt aus

dem Wasser raus!” ruft die Mama. „Gleich wird es dunkel und ihr müsst

schlafen. Vorher will ich euch die Federn putzen. Ihr wisst ja, nur wenn

das Federkleid sauber und gestriegelt ist, kommt kein Wasser und keine

Kälte durch, und ihr erkältet euch nicht." „Mama, Mama, bitte nur noch

einmal rutschen. Dann kommen wir auch sofort." Und noch einmal - hui -

den Schneeberg hinab.

Jetzt liegen mein Bruder Yokim

und ich am kleinen Iglu-feuer. Mama putzt uns mit ihrem Schnabel das

Federkleid. Das kitzelt so schön. Ich muss immer kichern. Yokim kichert

auch. „Bald ist Weihnachten", sagt meine Mama, „morgen früh wollen wir

Opa besuchen. Hoffentlich schneit es schön." Am Morgen rieseln viele

Schneeflocken vom Himmel herab. Wir hoppeln und watscheln los. Wir

Pinguine können ja so elegant watscheln. Ich freue mich auf Opa. „Da",

ruft Papa, „da vor uns ist eine ganz glatte Eisfläche. Seid vorsichtig,

dass ihr nicht ausrutscht." „Aber Papa", ruft Yokim, „das ist doch nicht

gefährlich, Guck mal!" Yokim nimmt Anlauf und schlittert auf seinen

Watschel-füßen die Eisbahn hinunter. Yokim stolpert und fällt auf den

Bauch. Er weint nicht. Mein Bruder breitet seine kleinen kurzen Flügel

aus und saust weiter. Er ruft lauthals: „Juhu, ich fliege auf dem Eis."

Papa schüttelt seinen Kopf. Ich watschle auch Anlauf und juhu, juhi

schlittere ich meinem Bruder hinterher. Ich falle nicht auf den Bauch.

Ich bin ja die ältere Schwester. Ich breite meine kleinen kurzen Flügel

aus. Schon fliege ich fast wie ein richtiger Vogel durch die Lüfte. Aber

meine Flügel sind zu klein, ich kann nicht richtig weit fliegen. Schnell

sinke ich der dicken, weißen Schneedecke unter mir entgegen. Ich falle

und plumpse Opa Kaja vor die Füße. Er steht vor mir im Schnee. Ich

schaue zu ihm auf und schüttle mich. „Oh Wana, liebe Enkeltochter, was

hast du gemacht? Wo kommst denn du daher? Du bist aus dem Himmel

gefallen. Wir Pinguine können doch gar nicht fliegen. Komm erst einmal

in meine Flügel." „Ich bin aber ein wenig geflogen, Opa. Fast wie ein

richtiger Vogel." „Und ich bin auf dem Eis geflogen, Opa" kam Yokim

stolz die Eisbahn herabgebraust und sprang Opa Kaja um den Hals. Langsam

rutschen und watscheln nun auch Mama und Papa vorsichtig den Eisberg

hinab.

Wie es weiter geht, ist hier zu lesen: Ich, Wana das Pinguinmädchen.pdf

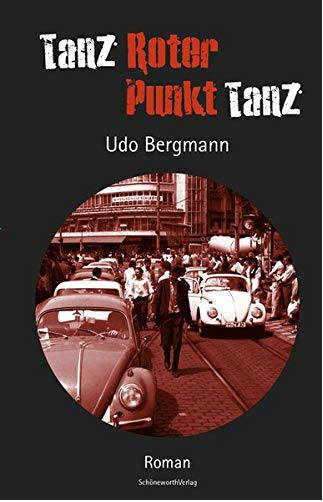

Tanz Roter Punkt Tanz“ – Udo

Bergmanns liest aus seinem Roman über heisse Tage und Nächte 1969 in

Hannover

von Raimund Dehmlow

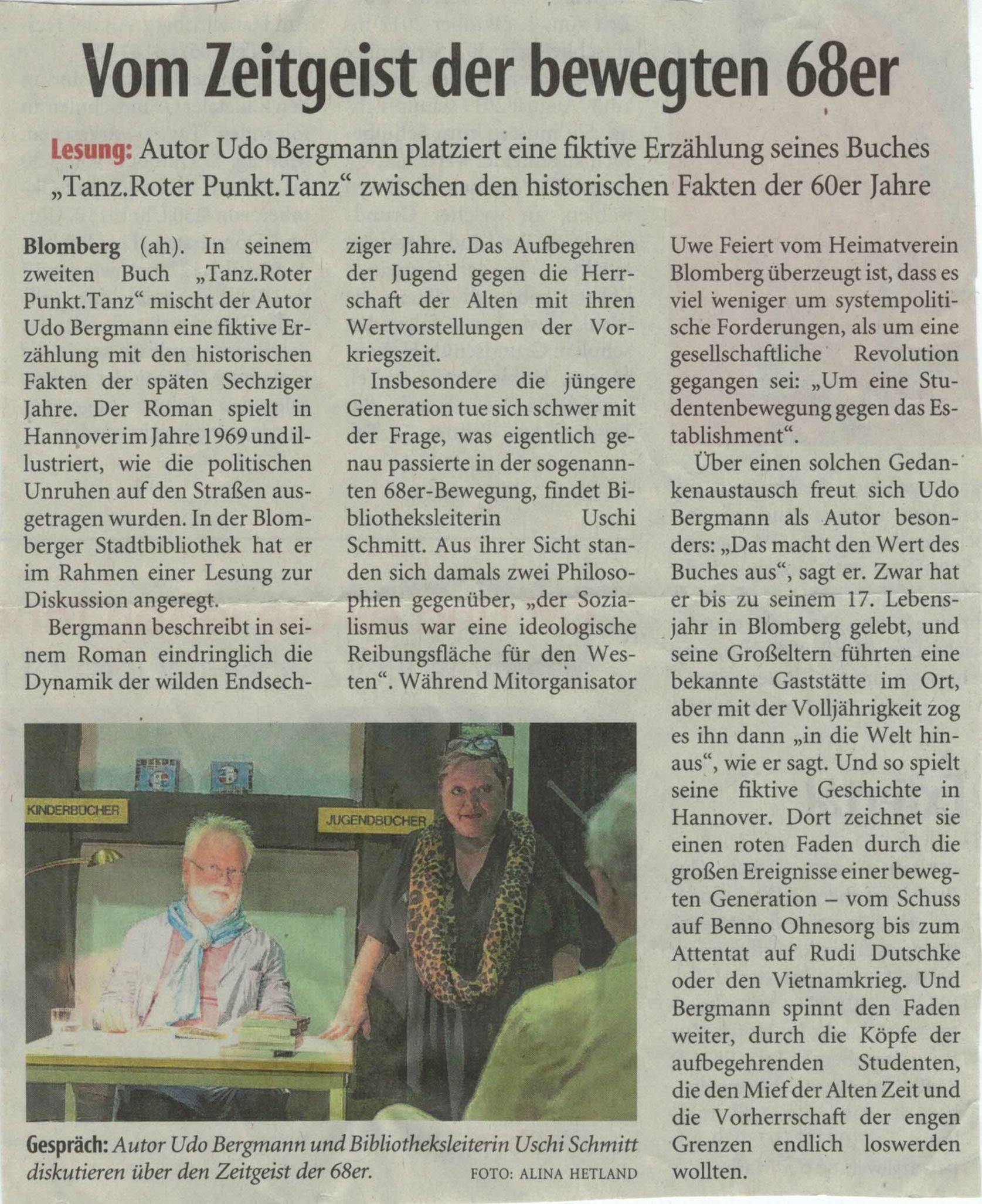

Am 16. April 2019 liest Udo Bergmann im Historischen Museum (Pferdestr. 6, ab 18 Uhr 30) aus seinem 2018 erschienenen Roman „Tanz Roter Punkt Tanz“. Er reflektiert, wie 1969 Tausende aus Protest gegen die Fahrpreiserhöhungen die Plätze Hannovers, Gleise und Haltestellen besetzten und einen Mitnahmeverkehr organisierten. Raimund Dehmlow sprach mit dem Autor über sein Werk.

Raimund Dehmlow: „Tanz Roter Punkt Tanz“, Ende

letzten Jahres erschienen, ist Dein zweites autobiografisches Werk nach

dem 2013 erschienenen „Lippsch Rosen-Kind. Eine Kindheit im Blomberg der

Nachkriegszeit“.

Udo Bergmann: „Tanz Roter Punkt

Tanz“ ist kein autobiografisches Werk, sondern eine Hommage an die

Bürger der hannoverschen Stadtgesellschaft, ihre Erfahrungen und

Erkenntnisgewinne in den Auseinandersetzungen um die frechen

Fahrpreiserhöhungen der Üstra 1969, gewonnen auch im Zusammenschluss

gegen eine unverständige Politik und Verwaltung, die mit brachialer

Polizeigewalt der Üstra zur Seite sprang. Außer, dass ich auch auf den

Gleisen rumgesprungen bin, habe ich keine persönlichen Verdienste

erworben. Allerdings habe ich im Schnellverfahren gelernt, Fragen zu

stellen und zu entscheiden, wo ich hingehören will.

Raimund

Dehmlow: Du bist früh aktiv geworden. In Deiner Zeit als Koch

hast Du eine Demonstration der Lehrlinge Deiner Zunft gegen Ausbeutung

und Unterdrückung organisiert. Was war eigentlich Dein persönlicher

Antrieb?

Udo Bergmann: Ich habe in der Nähe von

Detmold in einem kleinen, höchst anerkanntem Hotel mit dem Ruf einer

exzellenten Küche den Kochberuf erlernt. Drei Jahre Vorhölle, für einige

Mitstreiter die Hölle. Jugendarbeitschutzgesetze überflüssig wie ein

Kropf. Zehnstundentag normal. Ein freier Tag die Woche. Bei Kost und

Logis 15 DM pro Monat im 1. Jahr, 25 DM im 2. und 45 DM im 3. Lehrjahr.

Geschrei, Beschimpfungen bis hin zur körperlichen Gewalt. Ich trug einen

riesigen Sack an Zorn und Wut in mir herum. Extrem die gegenteiligen

Erfahrungen in Hannover, wo ich meine erste Arbeitsstelle in den alten

Maschsee-Gaststätten antrat. Laut zwar der Betrieb, aber freundlich.

Konsequente Einhaltung der Jugend- und Arbeitsschutzgesetze etc. und

Eintritt in die Gewerkschaft am ersten Tag („… oder du kannst hier nicht

arbeiten“). Urlaubsfeeling, fast wie im Himmel! Und Teilnahme an

gewerkschaftlicher Bildung in abendlichen Lehrgängen. Irgendwann nahmen

mich Lehrlinge zu ihren Treffen in Kneipen mit. Ich hörte Geschichten,

wie aus meiner Lehre. Das musste geändert werden! Deshalb: Am Anfang war

die Demo auf dem Opernplatz!

Raimund Dehmlow: Du

schilderst die Politisierung des Protagonisten mit Namen Eduard Baumann,

wie tief ihn der Mord an Benno Ohnesorg bewegt hat, aber auch die

Konflikte mit den reaktionären Vorstellungen im Elternhaus, seinem

Einstieg in die hannoversche Szene mit dem Milli Vanilli, dem Plümecke,

das Attentat auf Rudi Dutschke, die ersten Anti-Springer-Aktionen, die

Positionierung gegen den Vietnam-Krieg. Das kommt einem alles völlig

folgerichtig vor. War es das wirklich? Lag alles sozusagen in der Luft?

Udo Bergmann: Mein Roman basiert auf recherchierter

Faktenlage, Gesprächen mit Freunden und Kollegen, auch in der

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, eigenen Erlebnissen und

Eindrücken. Diese sind dann auch in mein Buch eingeflossen.

Raimund Dehmlow: Du selbst bist irgendwann SPD-Mitglied

geworden, hast Dich dann aber von der Partei abgewandt. Was waren Deine

Beweggründe?

Udo Bergmann: Gute Frage. Das wäre

Stoff für ein neues Buch. Nein, im Ernst, ich will mir doch nicht den

Tag versauen!

Raimund Dehmlow: Interessanter Weise

spielt Egon Kuhn, der Leiter des Freizeitheims Linden (in „Tanz Roter

Punkt Tanz“ heisst er Heinz), eine Rolle, der den Konflikt Eduards mit

der Partei registriert, aber versucht, ihn bei der Stange zu halten.

Überhaupt: Das Freiheitheim Linden taucht im Roman mehrfach auf.

Udo Bergmann: Sie sind Player in den Tagen des Roten

Punktes. Deswegen findet man sie auch in meinem Buch. Wir haben uns

übrigens seinerzeit auch im „Apollo“ und „Beim Spanier“ getroffen.

Raimund Dehmlow: Du warst in der Zeit der

Roten-Punkt-Aktion aktiver Gewerkschafter und reflektierst im Roman die

politischen Auseinandersetzungen beim DGB, dem die ganze Sache nicht

geheuer war.

Udo Bergmann: Die hohen Einsichten, die

Position des DGB zu reflektieren, bekam ich, nachdem ich Anfang 70er

Jahre beim DGB-Landesbezirk als Sekretär in der Abteilung Jugend Maß

nehmen konnte. Die Spiele des DGB-Kreises kamen mir bei der Recherche

näher. Sie hatten sich mir zuvor nicht erschlossen.

Raimund

Dehmlow: Auch rote Fahnen wurden bei der Rote-Punkt-Aktion zum

Problem?

Udo Bergmann: Für SPDler sind rote Fahnen

immer ein Problem gewesen, insbesondere, wenn sie am 1. Mai auftauchten.

Am Opernplatz rissen sie seinerzeit zusammen mit den Leute von der DKP

die roten Fahnen herunter.

Raimund Dehmlow: Der

Titel des Buches „Tanz Roter Punkt Tanz“ hat einen realen Hintergrund:

In den Zeiten der Rote-Punkt-Aktion wollte eine Kindertheater-Gruppe die

Polizei unter dem Motto „Knüppel aus dem Sack“ und „Tanz unter

Tränengas“ als Ballett tanzen lassen?

Udo Bergmann:

Die Idee der Kindertheater-Gruppe entsprang der Magie des Augenblickes

beim Abzug der Polizei entlang an zu „Sieg Heil“-Rufen erhobenen

Demonstrantenarmen.

Raimund Dehmlow: Damals endete

die Rote-Punkt-Aktion mit einem bedeutenden Erfolg. „Üstra, Üstra,

Ungeheuer, ersten scheisse, zweitens teuer“ musste sich beugen, ein

Einheitstarif – Fünfzig Pfennig auf allen Strecken des Großraums – wurde

eingeführt (Du wirst wissen, wie die Tarifsituation heute aussieht?).

Was waren Deiner Meinung nach die Gründe für diesen Erfolg?

Udo Bergmann: Du wirst mir erlauben, die Antwort auf diese

Frage unter Verweis auf mein Buch diesem zu überlassen.

Raimund Dehmlow: Danke für das Gespräch und weiterhin viel

Erfolg.

Udo Bermann: Tanz, roter Punkt, tanz

Dähre: Schöneworth Verlag

2018

ISBN 3-945081-21-1; 978-3-945081-21-1

Quelle: https://hallolindenlimmer.de/lesung-roman-tanz-roter-punkt-tanz/ 7. April 2019

Quelle: Lippische Landeszeitung, Herbst 2019

Dokumentation von 1973:

"Interne Konsequenzen ziehen- Zur Auseinandersetzung der Gewerkschaftsfühung mit der Mitgliedschaft am Beispiel Niedersachsen im Fall Heine/Bergmann."

Am 28. März wurde den Kollegen Heine und Bergmann vom Geschäftsführenden Vorstand des DGB-Landesbezirks Niedersachsen die Beurlaubung mit sofortiger Wirkung und der Entzug aller gewerkschaftlicher Funktionen mitgeteilt.

Was unter den "internen Konsequenzen" zu

verstehen ist, die Eugen Loderer ankündigte, als die Belegschaften mit

überwältigender Mehrheit eine Politik ablehnten, die ihnen handfeste

Reallohnverluste einbrachte und sie zugleich aus den

Tarifauseinandersetzungen auszuschalten versuchte, ist inzwischen

deutlich geworden: ein massiver Versuch, mit all denen in den

Gewerkschaften aufzuräumen, die sich zum Sprecher der wachsenden

Unzufriedenheit in den Betrieben machen.

Auch in Niedersachsen stehen die größten

Einzelgewerkschaften (lG-Metall, IG-Chemie, ÖTV) vor immer größeren

Schwierigkeiten mit den Belegschaften: ln der lG-Metall wurden mit

bisher nicht bekanntem Nachdruck vor und während der letzten Tarifrunde

Forderungen laut, die nicht in die Vorstandskonzeption passten; als

Beispiel sei nur VW Hannover genannt, wo trotz Intervention von IGM

Loderer persönlich nicht verhindert werden konnte, dass die

Vertrauensleute erstmals

die Forderung nach einem einheitlichen

Festbetrag aufstellen; auf der letzten Vertreterversammlung der

Ortsverwaltung Hannover machte sich starker Unmut über den Verlauf der

Tarifrunde Luft. In der IG Chemie zwangen die Belegschaften der

Schleifmittelindustrie dem Bezirksvorstand einen mehrwöchigen Streik

auf. Der Abschluss in der Papierindustrie konnte nur gegen starken

Widerstand einiger Belegschaften durchgesetzt werden.

Vor allem aber die Ereignisse, die die

ÖTV-Tarifrunde in Hannover begleiteten, wurden für die Bezirksvorstände

zum Lehrstück dafür, wohin eine von der Basis kommende Bewegung treibt,

die der Kontrolle der Vorstände entglitten ist:

vor Beginn der Tarifrunde wurden in Hannover

Betriebs- und Mitgliederversammlungen (vor allem im Arbeiterbereich)

durchgeführt, in denen sich die Forderung nach einem einheitlichen

Festbetrag von 150 DM durchsetzte. Die Forderung der Tarifkommission von

6 % und 70 DM wurde nach langen Debatten nur als Mindestforderung

akzeptiert. Ohne Nachhilfe von oben fanden Warnstreiks statt, die sich

auch noch dem überraschenden Abschluss in Arbeitsniederlegungen

fortsetzten, in denen die aufgebrochen Kollegen feststellten:

-

dieser Abschluss ist ein "Minusabschluss";

- er konnte nur zustande

kommen, weil die Gewerkschaftsführung nichts getan hat,

um die

Kampfkraft der Kollegen in diese Auseinandersetzungen einzubringen;

-

die Bezirksleitung wurde aufgefordert, "Rechenschaft abzulegen".